To read this story in English, click here.

Venons-en aux faits.

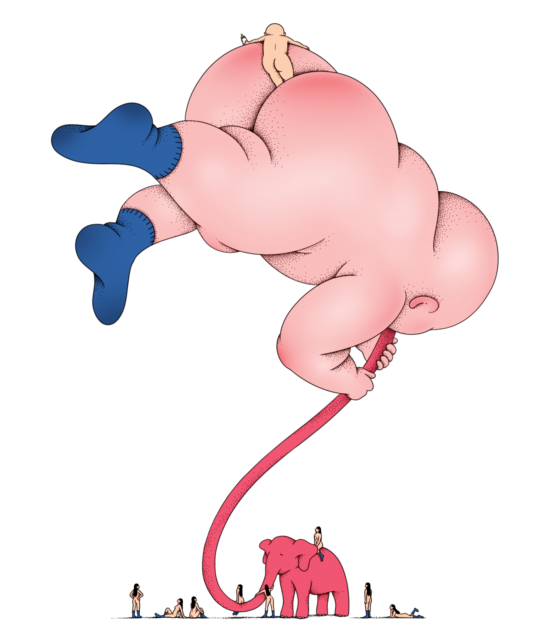

Après neuf mois et dix jours très exactement, ces dix jours lui ayant paru aussi longs que les neuf mois qui les avaient précédés, ma mère donna naissance à un éléphant rose.

Il pesait dix kilos et deux cents grammes, ce qui ne représentait pas un poids excessif pour un éléphanteau mais un record pour les humains. Au moment de l’accouchement, ma mère céda au sentiment de sidération réprimée qui l’avait habitée pendant sa grossesse, au fur et à mesure que son corps fluet prenait des proportions monumentales : elle hurla comme une forcenée.

J’étais l’éléphant rose. Je n’avais ni trompe ni grandes oreilles ; mais il était impossible de nous réconcilier, moi et le mot « bébé ». Il aurait fallu trouver un autre vocable pour me décrire. Pendant que ma mère s’égosillait, le médecin et les infirmières restèrent, eux, sans voix, emplis d’un désarroi qui n’avait pas uniquement son origine dans mon poids excessif, mais aussi dans mon apparence de Bouddha chinois au regard immobile et cynique.

Ils se hâtèrent, dit-on, de m’abandonner aux bras de ma mère, pourtant la plus terrassée – physiquement et moralement – par la réalité de mon existence, et sa singularité. Je crois me souvenir d’une chambre obstinément vide, seulement peuplée par le tapage de ma faim. J’imagine un hôpital résonnant de ces échos et de ces cris. Je pense à la fuite de tous face à l’impensable : un enfant hors normes, impossible à aimer. Peut-être aurait-il été préférable que je sois réellement un éléphant né d’une femme ; ainsi serais-je devenue une bête de foire, éveillant la curiosité, à défaut de l’amour. J’aurais été la coqueluche des réseaux virtuels qui, avides de nouveautés, auraient suivi mon développement avec passion.

Je crois me souvenir aussi d’un regard hanté ; sans doute celui de ma mère, comprenant qu’il n’y avait pas de retour envisageable, pas de possibilité d’esquiver cette réalité, pas de fuite, pas de déni, elle ne pourrait affirmer que non, cet enfant n’est pas à moi, vous vous êtes trompés, les infirmières m’ont apporté le mauvais bébé, ils se ressemblent tous, n’est-ce pas, mais un cœur de mère ne peut pas se tromper, ce nouveau-né n’est pas le mien.

Eh bien si : ils ne se ressemblent pas tous puisque je ne ressemblais à aucun autre. Pas moyen de me refourguer à une autre mère trop distraite pour s’en apercevoir. Elle était condamnée.

Mes débuts, par trop encombrants, furent marqués par ce qui définit toute la race humaine : une chute. Le lendemain de ma naissance, ma mère, encore lancinante des douleurs de la césarienne et de l’effroi provoqué par le bébé géant issu de son corps dévasté, tenta de me sortir du berceau. Elle n’avait pas conscience de ce que représentaient ces dix kilos de chair mouvante que ne soutenait pas le moindre muscle. Elle se pencha, passa ses avant-bras sous mon corps emmailloté, me souleva. Elle sentit son dos se raidir lorsqu’elle se redressa, moi dans ses bras. Ses points de suture s’étirèrent et craquèrent. Incapable de faire un pas, elle chancela et s’écrasa au sol, me protégeant de la chute par une contorsion douloureuse. (Je me suis demandé si, plus tard, elle n’avait pas regretté ce geste de préservation instinctif.)

Elle demeura longtemps ainsi, vache mourante affalée sur le vinyle verdâtre, tandis que je cherchais mécaniquement, bouche fureteuse et furieuse, son sein. Elle me nourrit, vache abattue par l’énormité de son œuvre. Sa cicatrice s’était rouverte. Le sang s’épanchait en même temps que son lait. L’intérieur de son corps était rempli d’acide. Elle pleura, elle qui ne pleurait jamais. J’étais venue à bout de ma mère forte, ma mère si belle, ma mère talons aiguilles et jupes étroites, ma mère américaine, professionnelle accomplie et redoutable que rien ne faisait trembler, et qui n’avait pas encore compris que son corps de femme renfermait bien d’autres pièges.

Je crois qu’elle me perçut dès lors comme celle qui l’avait terrassée par sa seule existence, celle qui allait gauchir sa trajectoire brillante de battante. Elle se retrouvait à présent affreusement diminuée, cheveux gras, robe de nuit relevée sur des jambes épaissies, ventre flasque – une image de ruine –, insupportable régression vers cet état de femme réduite à son rôle de génitrice, dans un temps noir où elles n’étaient encore que matrice, simple enveloppe biologique de rejetons désirés dans le plus vague des futurs ; elle était redevenue une femelle régie par son horloge intime ; elle aurait mieux fait de se faire enlever l’utérus pour être enfin tranquille. Mais avait-elle vraiment eu le choix, avait-elle pris cette décision avec la froideur précise de ses projections financières décennales ? Non, non, non. Elle avait suivi son instinct d’animal, qui doit procréer ou mourir.

Comment pouvait-elle m’aimer dans ces circonstances ?

Au commencement était un éléphant rose et bâfreur qui prenait tout de la vie et du corps de sa mère. Je ne cessais de réclamer à manger. Je passais mes journées accrochée à son sein. Mon seul bien, mon droit le plus absolu.

J’étais née avec nul autre but que celui de me nourrir. Et comme je ne pouvais le faire seule, ce travail de Sisyphe devint sa responsabilité et son fardeau.

Elle tentait, ma pauvre mère pâle, flétrie par le dégonflement brutal de son ventre, si mal préparée à une telle irruption de rage dans son quotidien ordonné, de me satisfaire. Mais rien n’y parviendrait. Ma bouche était une caverne. Encore, encore, encore, hurlait le bébé souverain, le tyran aux joues rouges, le conquérant aux cuisses de sumo.

Il ne se passait pas une heure sans que je réclame ses seins. La cadence devint infernale. Plus je grossissais, plus elle maigrissait. Ses mamelons en portaient les traces et les crevasses. Elle grimaçait chaque fois que ma bouche ouverte s’en approchait, anticipait la douleur, se raidissait en contemplant ses pauvres mamelles enflées, avec leurs veinules bleues, leurs marbrures pâles, leurs plaies rosâtres, leur écoulement gluant.

Comment font les vaches ? se demandait-elle. Ou pire, les chiens et les cochons, avec leur portée multiple, toutes ces petites gueules quémandeuses, est-ce là ce que je suis devenue ? Alors pourquoi n’ai-je que deux pis ?

Elle était convaincue que je la dévorais. Peut-être n’avait-elle pas tort.

Elle finit par me sevrer, préférant laisser tarir son abondance pour me donner le biberon. Au préalable, elle y avait mélangé des céréales. Pour me caler entre deux repas, disait-elle. Le médecin le lui avait formellement interdit, mais ce n’était pas lui qui passait ses jours et ses nuits à me nourrir. Alors, elle continua, avec la sensation plutôt excitante d’être une empoisonneuse. Hélas, mon estomac s’accommoda très bien de ce nouveau régime. Elle continua à enrichir mes biberons de céréales ; je continuai de réclamer et de grossir. Cette logique portait en elle sa propre défaite, mais elle ne le vit pas.

Au commencement était une divinité incontestée : moi. Hors de l’hôpital, les gens s’exclamaient en me voyant dans ses bras ou dans mon landau, s’imaginant admirer un bébé de plusieurs mois alors que je n’avais que quelques jours. Je fus ainsi, brièvement, un magnifique nouveau-né ; l’impératrice des nourrissons. J’étais vêtue de dentelle et de broderie anglaise. Mes joues rosissaient à l’air comme des fleurs printanières. Je contemplais le monde comme mon royaume. Mes borborygmes étaient encore assez proches du gazouillis pour ne choquer personne.

La lune de lait fut brève. Très vite, les regards s’alourdirent lorsque le bébé superbe exhiba des bourrelets et des replis qui n’étaient rien de plus qu’une adiposité inesthétique. Le poids des jugements s’abattit sur moi, mais surtout sur ma mère – après tout, j’étais l’innocence même, n’ayant pas choisi de naître éléphant. Ma mère fit la sourde oreille. Elle savait instinctivement que c’était une bataille perdue d’avance et qu’elle n’aurait pas la force de lutter contre mes exigences. Je l’avais vaincue avant même de savoir que nous étions ennemies.

Les nuits interrompues peuvent transformer des femmes normales en mégères hystériques. Les semaines s’écoulant, j’étais nourrie au son de ses grincements de dents et de ses injures marmonnées. Une nuit, excédée et à bout de forces, elle me pinça violemment au beau milieu de mon biberon.

Le bébé que j’étais manifesta une brève perplexité : devais-je exprimer ma douleur en hurlant, laissant s’échapper par la même occasion la tétine au merveilleux goût de lait caoutchouteux ? Ou l’ignorer pour ne pas interrompre le flot quasi aphrodisiaque d’épaisseur sucrée tandis que ma tendre chair était agressée par ses ongles ? Le temps que je me décide, je m’étouffai, tandis que le lait continuait de s’écouler dans ma gorge. Je régurgitai tout ce que j’avais avalé, pleurant, hoquetant, salivant, m’effondrant dans le drame sans fin de ma courte vie.

Elle me tapa dans le dos avec plus de force que nécessaire, mais je sentis dans son raidissement l’horreur qui s’était emparée d’elle : elle venait de comprendre qu’un jour, le bébé éléphant lui inspirerait une haine telle qu’elle lui fracasserait le crâne contre un mur avec une joie abrutie, acceptant la culpabilité du crime juste pour s’octroyer ce bref moment de bonheur.

Elle décida d’appeler des renforts. Elle engagea une jeune fille au pair qui, bien que passablement robuste, pouvait à peine me porter. Et qui fila sans demander son reste. Vint ensuite un défilé de nourrices qui ne me supportèrent pas plus de quelques semaines, voire quelques jours.

J’étais pourtant plutôt aimable. Je crois que j’aurais été d’humeur assez égale si je n’avais ainsi été tenaillée par la faim. Mais les nourrices devaient se lever la nuit au son de ma fureur tandis que mes parents dormaient, protégés par des boules Quies. À leur tour, elles ressentirent les mêmes envies de violence que ma mère, et s’en allèrent avant de commettre l’irréparable. Comme quoi, le sentiment maternel est très surfait.

Finalement, ma mère trouva la meilleure nourrice qui soit : mon père. Puis s’en alla.

Mon père. Mon sauveur. Génie souriant et charmeur. Les yeux si clairs de ses certitudes qu’aucune arrière-pensée n’ose les assombrir. La fée penchée sur mon berceau au bout d’un long défilé de sorcières.

Le seul à voir en moi autre chose qu’un boudin informe.

La première fois, rentrant d’un voyage qui l’avait empêché d’assister à ma naissance désastreuse et surgissant au milieu de ce gouffre qui a entre-temps happé ma mère, il se manifeste comme une divinité créée exprès pour moi. Il sourit. Il est bien le seul. Il ne remarque pas l’excès de graisse qui me rend flasque et balourde. Il ne perçoit pas le pli de vexation que l’attente de la nourriture creuse aux coins de ma bouche. Il ne fait pas attention à mes mains spasmodiques qui cherchent un sein auquel s’accrocher, ni à l’incessant mouvement de succion de mes lèvres.

Il se penche vers moi, exprimant son admiration et sa stupeur qu’une chose aussi royale soit issue de son union avec sa femme. Mon père est un créateur. Il ne voit que cet aspect de moi – une sorte de grand œuvre qu’il va désormais tenter de parachever. Ce sourire et cette exaltation me surprennent tant que je cesse quelques instants de réclamer à manger.

Mais c’est magnifique ! s’écrie-t-il. Ma mère le contemple comme un extra-terrestre. Comment ose-t-il afficher une telle gaieté, s’affubler de ce masque de clown qui ne trompe personne ? Ne voit-il pas que ce bébé n’en est pas un ? Elle tourne la tête vers le mur et refuse de répondre. Il me soulève sans peine, certain de sa force. Cette force-là sera la tienne, me promet-il silencieusement. Elle t’est acquise. Il ne reviendra jamais sur sa décision.

Ce n’est pas sa faute si je traîne une charge trop lourde pour moi. Et si cette charge teindra toujours de noir l’or de sa présence. Une telle bonté est impossible.

Puis, mystérieusement, il dit à ma mère : Nous avons deux belles petites filles.

Ma mère se cogne la tête contre le mur, serrant les dents et les poings. Je crois que si elle s’était retournée, elle lui aurait craché au visage. Son sang brûle. Son ventre tiraillé se crispe encore plus sous l’assaut de sa rage. C’est peut-être à ce moment-là qu’elle commence à nous abandonner.

C’est là que débute le mensonge de ma vie duelle, mon impossible tentative de me résoudre.

Dès cette entrée en matière, je ne cesse de m’amplifier. Je déborde de tous les espaces où la vie tente de me confiner. Je suis sans limites. Je veux regarder le ciel dans les yeux et m’en réjouir. Je suis éblouie de démesure.

Et je grossis. Et je grossis.