To read this story in English, click here.

时间还早,我端着咖啡看一个女孩子丢飞镖。她一只脚在前,一只脚在后,轻轻耸动肩膀,飞镖击中靶子旁边的白墙。我扭头看她,原来她闭着眼睛。才上午十一点,她就把自己喝醉了。但是她那么年轻,应当醉得更晚些。她走过去,捡起飞镖,站在原处,闭上眼睛,我说,往左。她向左挪了挪,我说,再往左。她又往左走,我说,可以了。她用力将飞镖掷出,春卷把头一躲,飞镖击中了他身后吉姆.莫里森的相框,相框晃了一下没有掉下来。春卷大概四十岁,是这儿的调酒师,也是DJ和老板。说是DJ,其实有点敷衍,他的头发弯曲,但是表情严肃,所放的音乐也十分单调,莫里森,披头士,偶尔放一点陈年的乡村音乐。他用抹布擦了擦洒出的酒说,你不能再喝了。女孩儿指着我说,是他喝多了。春卷说,他喝的是咖啡。女孩儿扭头看着我说,听见了吗?他跟你说,你不能再喝了。她的眼睛因为酒精的作用湿漉漉的,像鳃一样收缩,她身材瘦小,皮肤雪白,却不那么紧质,好像铺满细沙的海滩。我说,以前没见过你。这片的酒鬼我都认识。她掏出钱包说,再来一杯伏特加加橙汁。掏了半天,掏出一张银行卡,说,我刷卡。春卷说,POS机坏了。我说,我有现金。春卷看着我说,庄老师。我说,你回座位等着,我给你端过去。我给她倒了满满一杯橙汁,春卷小声说,问清她住在哪里,她马上就要睡着了。我回到自己的座位把没写完的文档保存了一下,扣上电脑,走到她对面坐下。她用手指着我说,你不能再喝了。我把橙汁推到她面前说,你最好也别喝。她摇晃自己的手包说,今天开了工资,我刷卡。我注意到她穿了一双运动鞋,脚踝的皮肤和脸一样白。我说,用不用给你叫辆车?她拿起玻璃杯又放下,说,我趴一会,十二点叫我。我说,我待不了那么久。她从手包里拿出一只哨子递给我,十二点吹这支哨子。说完便趴在桌子上睡着了。哨子细长,口扁,像是白钢的,风口方形,上面拴着一条带子,带子上有个“阮”字。我拿在手里看了半天,一定是用过很久,“阮”的耳刀旁已经磨掉了一半。二十分钟之后,我要去上课,我把哨子挂在她的脖子上。走过吧台的时候,我对春卷说,十二点叫醒她。春卷说,我这儿不是旅馆。我指了指钟说,十二点,还有四十分钟。

下午的课我分析了村上的短篇小说《蜂蜜饼》,这是一篇不知名的作品,《神的孩子全跳舞》集子里的最后一篇,但是不知怎么回事儿,十五年前看这篇小说,便被其吸引,然后找来村上的所有书看,因为一个短篇小说而看了村上的全部作品,这种情况不太常见。李巍和我在一起的时候,曾经说我之所以当了作家,是因为经常会迷恋一些奇怪的东西,我说,比如呢,她说,比如一个集子里不知名的小说,比如班级里最不起眼的女孩儿。我说,你这样说有点贬低自己。她说,没有,当年你追我的时候,我才知道你这种迷恋是有原因的。那是我们俩最要好的时候,大概六年前,她刚刚怀了小雪,我刚刚签了第一本书的出版合同。她想吃草莓,我便去买草莓,她想吃葡萄,我便去买葡萄,她吃了一颗不吃了,我便把剩余的全吃光。现在我每当看见草莓和葡萄就有点反胃,那几个月已经吃下了一辈子的配额。

下午有点热,学生们有点困倦,我想讲个笑话,提提他们的精神,可是大多我知道的笑话已经讲过,比如詹姆斯.乔伊斯脑袋套着老婆的内裤写作,比如欧内斯特.海明威说,老人与海里没有象征,只有鲨鱼,鲨鱼象征评论家。一个女生撅着嘴,半睡半醒,无聊得吹着自己的刘海,好像老迈的心脏一样一跳一跳。我见过大约一千个这样的学生,如同误入课堂的走兽,从我的课堂走出去,他们就会马上忘记我说的话,找到属于她们自己的话题,一条微博,或者用手机摇到了附近的某个人。世界上有太多值得年轻人关注的事情,教学楼底下是一片整齐的草地,一个工人正驾着红色的除草机工作,轰鸣声如倦懈的下午一样催人入睡,没有内容,不知所终。我设想了一下从窗户跳下去的场景,还有我面前这些年轻人的反应。也许他们会掏出手机拍下我的俯卧的样子。

下课之后,我去学校的游泳馆游了两千米,然后回到咖啡馆,女孩儿已经不见了,春卷也不在,这个钟点他会回后面午睡,让侍者看店。明天是周末,早上九点接小雪,我坐在自己的老位置上,查看了一下小雪给我发的语音,明天她想去海洋馆。离这儿不远处,新建了一个海洋馆,据说是亚洲最大,有许多珍奇的动物,还有一条充满了鲨鱼的长廊,奠基时有几个动物保护者来静坐,后来被警察礼貌得请走了,他们来自天南海北,下午就被送上了回家的火车。我不了解一个坐二十小时火车来保护动物的人到底是什么样子,如果他有个五岁的女儿,是不是能说服她不要去看水母和海豹。我们养殖动物,吃掉动物,我们享有很多可怕的权利,也面临着无数独有的困难。一座大型的海洋馆可能能养活一千人。在海洋馆修建的时候,我看见过一排运送海水的大车,还有一辆吊车吊来一座人工的岛屿。在海洋馆开幕前几天,春卷跟我说,这两天晚上他都看见有车运出动物的尸体,有大有小,用黑塑料裹着,不知运去哪里。他说,水土不服,我们这儿为什么没有海?因为不该有海。我倒没多想气候的问题,也许我们这儿最早的时候也是海洋,享受着宁静,承受着海水的重压。我想起了苏联的古拉格,服苦役的人,冻成一坨,挖土机一翻,便成了基石。但是当小雪提出要去海洋馆,我毫不犹豫地答应了,我不是动物,它们不会了解我的需要。

酒吧很安静,我带上耳机,开始写一篇小说的结尾,从某种意义上说,我现在是一名大学教师,写作只是我的爱好。但是只有这时,我属于我自己,拥有太阳和风,洋流通过我的身体。小说是一条隧道,结尾如同隧道尽头的一线光芒,我写了大概三四遍,还没找到恰当的方式,那线光芒有时过于耀眼,有时过于微弱,不是我想要的成色。大概一个小时之后,我的手机响了一下,是小雪的语音:爸爸,明天早上舞蹈课窜课,不能去海洋馆了,你替我去看看好不好?照几张海豹和海豚的照片,你能跟它们合影吗?告诉它们我为什么去不了。我说,好,爸爸会去,你的舞蹈老师严格吗?最近学会了什么?可不可以下周跳个舞补偿爸爸?没有回复,我等了大概半个小时,然后继续工作。

第二天一早,我步行来到海洋馆,这是我第一次仔细端瞧这个东西,原来所谓海洋馆只是一片巨大游乐场其中一个建筑。从入口望进去,里面还有摩天轮和旋转木马,再里面还有一些别的项目,被假山遮挡看不清楚。还没有开馆,一切静止,几个穿制度的人在里面说笑,脸上映着清晨的阳光。我以为自己是最早的一个,结果发现售票处门口已经排了大概二十个人,一个孩子穿着鲨鱼鳍骑在父亲脖子上,母亲站在旁边,拿着水和面包。像我这种独个儿一个男人,站在队伍里,实在有些不太协调。一张海洋馆的票,我说。票是蓝色的,上面画了一只出水的海豚。走进海洋馆的入口,就看见海豹,大多沉在水底,似乎昨晚熬了夜。我不知道怎么去和他们合影,他们看起来像礁石一样一动不动。一个工作人员走过来说,先生,想和海豹合影吗?我说,想,但是他们都睡着了。工作人员说,这边还有一只。原来转过池子,一个帘子后面,一只高脚凳上坐着一只海豹,身上有幽蓝的花纹,还有几根白色的长胡子。我说,真的?她说,当然,三岁,我们每天给它消毒,你可以抱着它。我站在它旁边,闻到一股洗发水的味道,它有睫毛,眼珠黝黑,毛皮像果冻一样。相机在我面前,我有点不自在,工作人员说,你往左靠一靠,现在有点像偷拍。我说,就这样吧。工作人员说,球球,那你往右靠一靠。海豹摆动了一下尾巴,上身朝我歪过来,胡须触到了我的肩膀。我小声说,我的女儿叫小雪,她今天有舞蹈课不能来,我代她向你问好。海豹坐直了身体,没有回应。也许是我蠢,即使他能够听懂我的话,也没有适当的器官为我签名。工作人员告诉我,相片在出口取,都挂在墙上。你再往前走,走过一个木桥,有食人鱼。我说,我不想看食人鱼。他说,不会有危险,保护措施很好,一般海洋馆没有,我们这儿是特批的。再过十分钟有喂食表演,你现在过去能占个位置。我道了谢,走上木桥。果然有一只巨大的玻璃缸,里面蜂聚着小鱼,三角形,扁身大嘴,似乎知道吃饭的时间快要到了,有几只先行撕咬起来,须臾又散开,一只尾巴残了一角,丧失了自己的平衡和尊严,歪着身子游到里面去了。人们围着水缸,有两个小孩儿鼻子都要贴上,瞪着大眼,用手指着。一个穿靴子的男人套袖上沾着血,拎了一只大塑料桶走过来,我马上向前走了。手机响,是李巍发给我的视频,小雪在压腿,脑袋贴在腓骨上,和其他孩子比,她有点瘦弱,但是我相信这有利于跳跃。李巍是严格的母亲,她观测到小雪的舞蹈天赋,不会让她吃胖。在分开之后的半年多时间里,偶尔我们会通一个电话,从孩子开始,然后聊聊最近的事情。我不知道她是否宽恕了我,她从来没有明说,但是她从来没提出让我回去。那个酒醉的夜晚,那个陌生的身体,那些从未说过的脏话,那个站在窗前的早晨,丝毫没有褪色,甚至更加鲜艳了点。我记得我歪在床头,敞着领子,让那个学生试着照我说的做,戏剧性得脱掉胸罩,她怎么弄也不行,后来我索性伸手扯了下来。我似乎还扭过她的双手,让她背朝着我。我从来不会这么做,不过自那次之后,有时站在课堂上,突如其来,看见女学生认真听着我说的话,看见她们的刘海,我就想把她们翻过来,扭住。我需要回想葬礼之类的东西,回想生活里最为美好的时刻,比如小雪出生时的样子,脖子软软的,高声哭叫,才能将自己稳定下来。

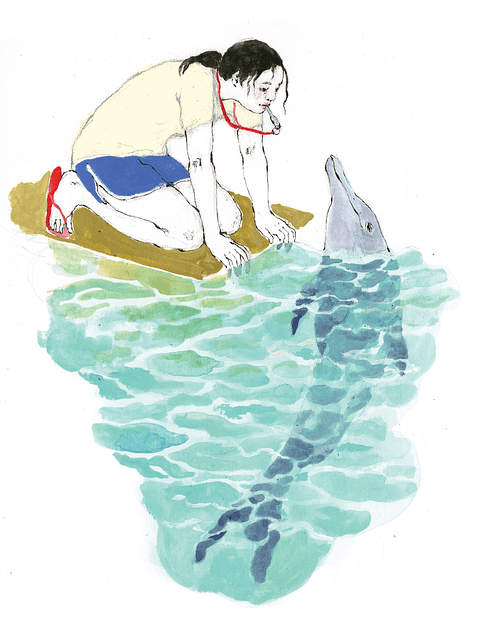

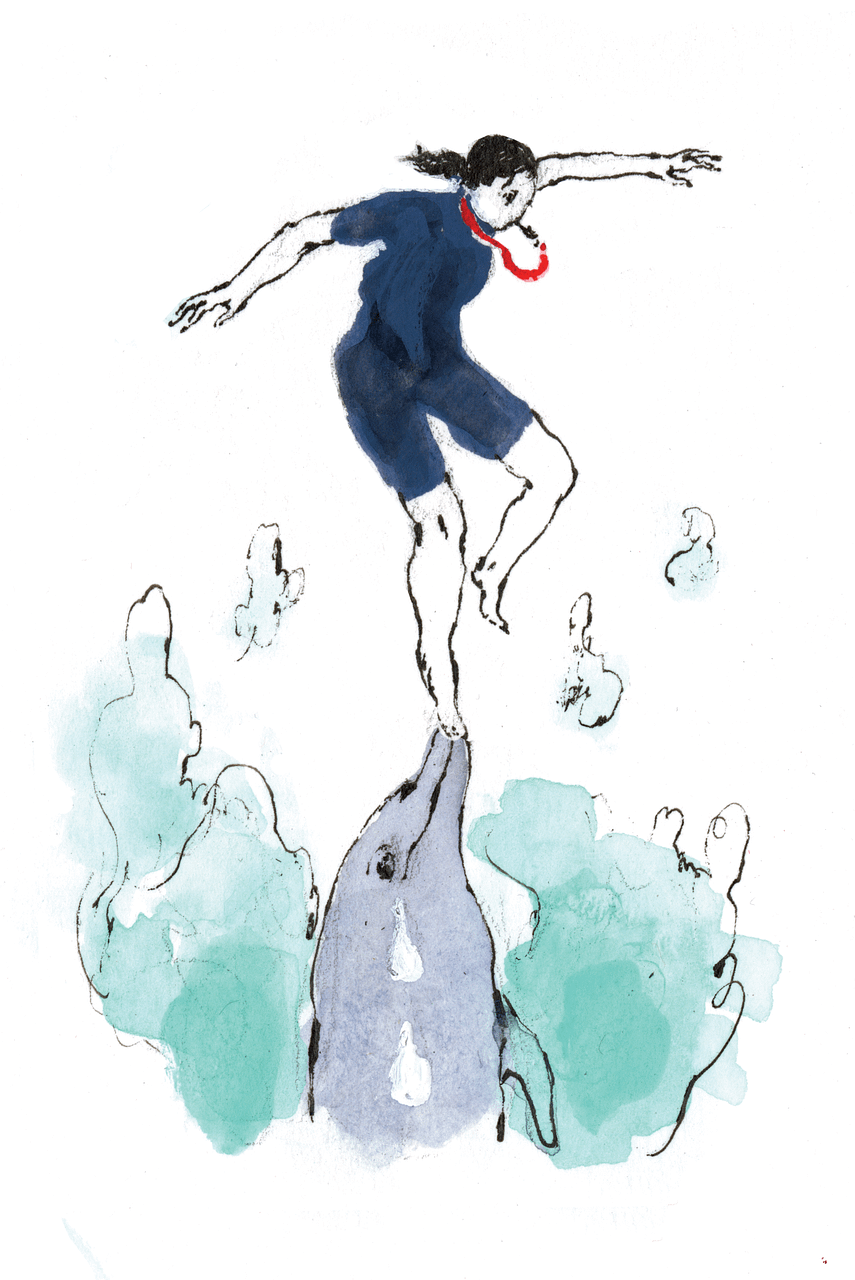

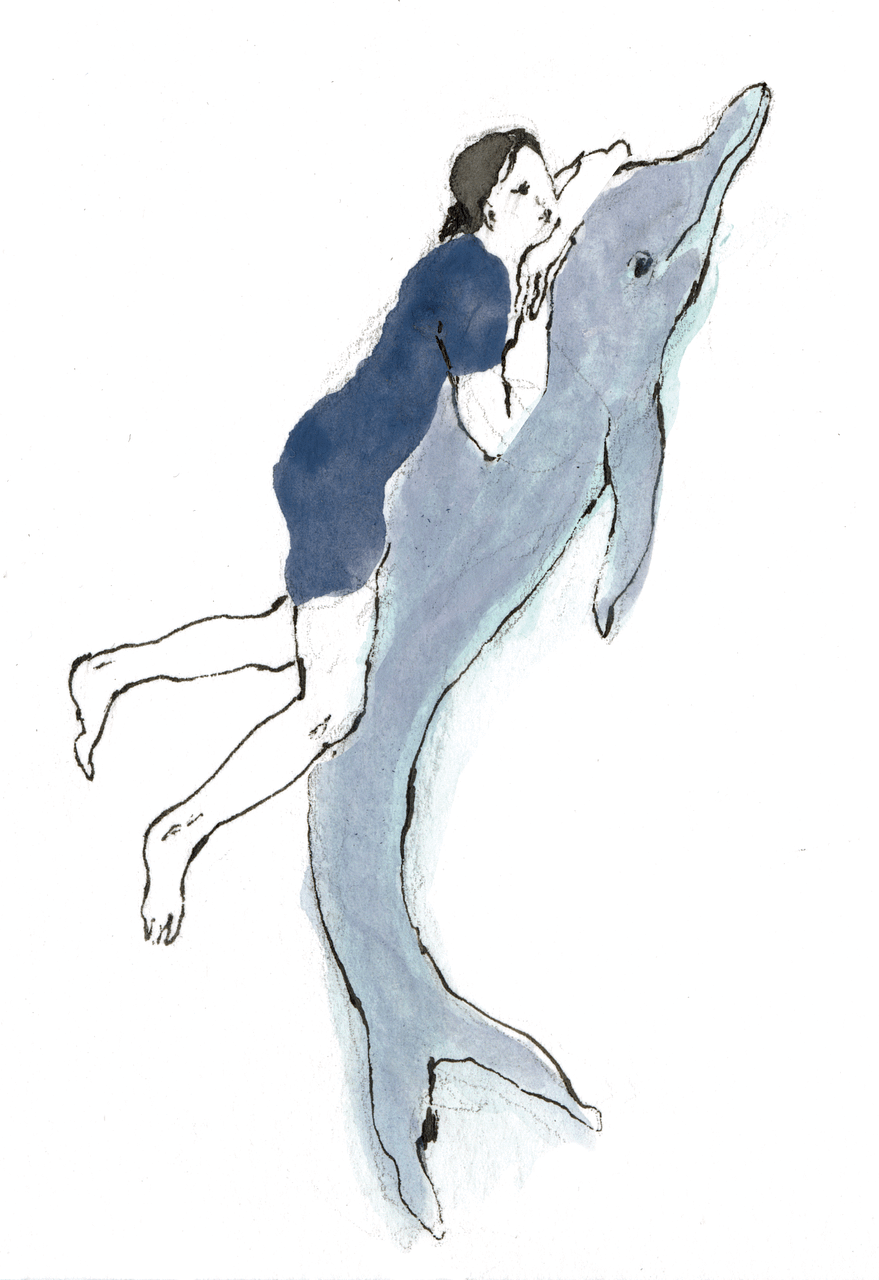

窄路的两旁种着绿植,天棚有玻璃,日光照下来,折成无数道亮线。我看了一些蜥蜴和乌龟,有只蜥蜴因为被人注视,变成了树枝的样子。走过了无数玻璃橱窗,随便看着底下的简介,很多动物是从美洲和非洲来,在这里睡觉。有的有剧毒,有的比猫还大,吃着游人给的果子,双手捧住,吃完还会吐着信子作揖。走到一片昏暗处,拐角一条小路,铺着木板,牌子上写着:海豚剧场。牌子前面排着长队,和海豚照张相,我应该就可以回去。排了大概半个钟头,进到一个圆形的场子,体育场一般,四周围着座椅,穹顶高举,状若头颅。我加了十块钱,于是坐在第一排,几个女孩子在人群中穿梭,兜售着海豚模样的纪念品,手机扣,钥匙链,还有海豚模样的水枪,从海豚微笑的嘴巴,可以射出水去。一个男人,梳着背头,拿着麦克风炒着气氛。有孩子从后面冲过来,扒着栏杆向下看,什么也没有,只有蓝色的水,家长跑来将其抱走。其实我从进来时,便看到在大池子的旁边,用胶合板挡着,应该有个小池子,底下相通,就像运动会里的等待区。终于主持人喊了一声,四个年轻人,两男两女,拎着塑料桶从胶合板后走出来,水面也起了波纹,从我的角度看下去,四只海豚排成一列,慢慢游入主池,停在各自驯养员的脚边。表演开始,驯养员胸前挂着哨子,桶里装着死鱼。海豚们跳舞,腾跃,把气球顶向观众席,引起一群人的围抢。它们还会唱歌,声音之尖利,超过想象,好像火车的汽笛,我怀疑这样高亢,是因为大海空旷,在这里听,着实有些刺耳。我站起来想要拍照,突然注意到他们胸前的哨子,他们离我不过十米,我可以清晰看见,他们嘴上的哨子,长条扁口,闪着冷光。可是这四个人中,没有我昨天见过的女孩儿。他们都太高大,而且面无表情,腮帮子鼓起,往海豚嘴里塞着死鱼。每只海豚都在微笑,看着安全而且顺从,他们安静得游弋,又突然得浮出水面,专心听着哨音,熟练地表演各种花样。大概十五分钟之后,四人鞠躬,四只海豚也消失不见。这时主持人提高了嗓门,从水池侧方的一个高台上,出现了一个女孩儿,穿着潜水服,脖子上挂着哨子。她扬手向大家致意,我注意到这时池子里出现了另一只海豚,比刚才那几只都大,游的速度也快,迅疾得贴着池子打转。女孩儿好像打翻的瓶子一样,从高台跃下,落入水中,剧场里响起一片惊呼。然后是彻底的安静,主持人也不见了,只见水波荡漾,我已经僵住,忘了拍照。突然女孩儿从水中飞起,脚踩着海豚的嘴唇,在空中翻了一圈,重又落入水中,掌声四起,孩子们大喊着,你看,你看,她还活着!我已经将她认出来,我看见在水中,她骑上了海豚的脊背,然后再次浮出水面,这东西好像来了力气,游得比刚才还快,下颚像一把刀把水切开,女孩儿开始是匍匐着,后来一点点站起,许多人站起身来看,只见她终于松开了双手,一脚在前,一脚在后,弓着身子,眼睛看着前方,嘴里叼着哨子。哨声响起,十分悠长,海豚突然一跃,两人在空中分离,然后又落在一起,几次之后,海豚开始打转,越转越快,女孩儿张开双手保持平衡,终于两人旋转着沉入水里。水面恢复平静。不一会,女孩儿自己沿着梯子爬上来,散开头发向大家鞠躬致意。她的头发滴着水,束发的皮套勒在手上。 人们陆续散去了,我没走。我在那待了一下午,如同被催眠,把节目又看了两遍,一切都一模一样,每次女孩儿都从高台上跳下来,只是最后一场时,天光渐暗,穹顶亮起了灯。最后一拨人走了,打扫卫生的阿姨在我身边捏着管子冲洗着池边的栏杆。我走过去说,你这里谁是经理?年轻人没有抬头,说,那个高台底下有个办公室。我说,刚才那个女孩儿是不是姓阮?他转过身来,你干嘛的?管子里的水在我脚前形成了一个圈。我说,没事儿,你忙。办公室布置得十分简单,墙上贴着表演的时间表,工作日一天两场,节假日一天三场。另一面墙是奖状和锦旗,欢乐大使,洒爱人间,勇敢无畏,技艺绝伦,一面锦旗上写着。经理听我说完,说,我得跟上面汇报,这事儿没遇着过。他的头发很少,有一张椭圆而疲惫的脸,很难想象,在海洋馆里会有一个看起来这么干燥的人。我说,汇报吧,需要签字我可以签字,你们没有风险。他说,这么说有点不礼貌,但是,你有传染病吗?或者最近有没有伤风感冒?我说,我有体检报告,上周刚刚下来,我经常游泳,身体很健康。他说,你的工作证我看看。我把工作证递给他,哦,大学教师,他说。我说,我也是为工作,今天看了表演,觉得可以写点东西。他说,报纸你熟?我说,日报的主编是我同学,我现在就可以给他打电话。他说,你打,我听听。我拨通电话,按了免提,不出所料,他对我的这个特稿感兴趣,在电话里便提出可以出一点预付款,而且埋怨我上次给南方某报纸写的稿子,没有给他。经理说,有几点跟你说清楚,第一,三天时间,多一天都不行,第二,我不收你钱,但是你别乱写,你有学校,我们上面也有政府。我们这一帮人,天天泡在这里,也不容易,你多夸夸。第三,人你可以问,海豚你可以摸,但是不能下水。我说,为什么?他说,海豚有牙。你用回去准备吗,还是现在开始?我说,没有什么准备的,如果不打扰你们工作的话。他说,今天没表演了,晚上是训练,你想先采谁?我说,最后出来那个女孩儿,从台子跳下来的那个。他说,阮灵。行,上来就逮住我们的头牌。你去池子旁边等着,一会我让她过去找你。

灯比刚才更暗,池水显出黑色。场地空无一人,能闻到一点腥味。我回到刚才的位置,掏出手机,没有信息,这个钟点儿,小雪不是在写作业,就是在看动画片,每到周末,她能看一个小时动画片。阮灵穿着白色的短袖衬衫和蓝色短裤,脚上穿着一双红色的塑料拖鞋,走到我近前说,你是庄老师?我说,我是。她递给我一盒盒饭,说,没吃吧。我说,没吃。她坐到我旁边,说,我没接受过采访,而且我现在有点累,咱们能少说两句吗?我说,没问题,可着你来。一会训练?她说,十分钟之后。我说,海豚有名字吗?她说,当然有,平时说话,总不能叫它们海豚。我说,你那只叫什么?她说,叫海子。我说,呵,你读诗?她说,什么诗?不知道,他是大海的儿子,所以叫海子。我说,哦,也对。海子几岁?她说,七岁,我大概说一下吧,省得你挨个儿问。他是宽吻海豚,雄性,原来生活在太平洋,捕来时两岁。他的智力很高,相当于四五岁的孩子,但是力量很大,四五只这种海豚,鲨鱼也不怕,他们可以围城一圈把鲨鱼撞晕。你看这只哨子,是我和他们沟通的工具,他们相互也吹口哨,内容很多,玩耍,驱逐,交配,或者就是唱歌。游的时候他们靠回声辨别方位。海子从来的时候,就和我在一起,当时不在这个海洋馆,今年才被这儿买来,本来我不想再换环境,这儿我一个人也不认识。但是海子来了,我想来想去,还是来了。我说,有意思,你说你累了,但是也没少说。她说,现在开始不说了,歇会儿。我说,你歇着,我把你说的记在手机上。其实我挺好奇,一个女孩儿可能有很多种生存方式,但是当海豚驯养师,实在是不多。她说,我原先是练游泳的,后来受了伤,退役了。教练推荐我不行的话就试试这个,我也喜欢动物,就来了。我从十二岁出来学游泳,到现在,有时候一年也回不了家一次,就是跟海豚在一起。我说,我有个问题,海子是你训练的第一只海豚吗?她把头发束上,说,不是。训练的时间到了,你来的时间不错,我们在排新节目。她站起来,我说,我见过你。她说,在哪?我说,昨天中午,流浪者酒吧。她说,是你跟我端了杯橙汁?我说,恩。她说,但是你没叫醒我,害我迟到了。我说,你那哨子,我能买一个吗?她说,买不着,你坐这儿别动,海子来了。

海子是一只害羞的海豚,尤其在夜晚的时候,不愿意见生人。他们排的节目是一个短剧,两个男性的潜水员,扮成鲨鱼,把阮灵乘坐的木筏顶翻,海子从小池子游进来,驱逐两条鲨鱼,然后驮起阮灵,把她拱到岸上。那天晚上只是一个开始,阮灵坐在池边,脚伸进水里,海子蹭着她的脚,听她讲故事,这个救人的故事。海子好像有点不情愿,几次游出去,阮灵吹响哨子,他又讪讪地游回来。阮灵的故事编得一丝不苟,她先讲为什么她会在筏子上,是因为她做的船失事了。为什么她会上那条船呢?是因为她要坐船回家,而之所以要回家,是因为她做了一个梦,她的爷爷因为年纪大了,进山时走丢了,她要回家看看,如果没丢最好,如果丢了,她就去山里把爷爷找回来。这个游乐场里,有她的宿舍,离摩天轮不远,是整个游乐场的西北角,有一条碎石子铺得小路。她没让我送她,这里头到了晚上是全封闭的,不会有危险。我们相互留了电话,然后挥手告别。在海洋馆的出口处,我看见一面墙上,挂着我和海豹的合影,原先应该挂了许多,现在只剩下一张,我拿下来放进包里,走了出去。

回到家里我洗了个澡,身上全是氯水的味道。我租的这个公寓是个高层,两室一厅,我把一个房间用作书房。坐在书房写了点东西,从书房的窗子,能看见海洋馆的屋顶,圆圆的,有一个尖。走在路上,我给李巍发了条信息:睡了吗?她没有回。我又发了一条,今天我认识了一只叫海子的海豚,两米长,两百公斤,但是其实是个小孩子。她也没有回。我核对了一下明天要用的教案,明天要讲《奥康纳的天惠时刻》。“1964年,重写《启示》,计划新的小说选集,准备秋季出版。2月初,检查显示纤维瘤是引起贫血的原因。手术前一天在医院修改《启示》的校样。奥康纳拖着残躯,面对自己是个临终者的事实,还是修改了文稿。我怀疑那修改可能没有什么意义,只是作为她的存在方式进行,也许在各种药物的夹缝里,改得更坏也说不定。对于生存她已丧失了希望,可对什么东西,依然怀有希望,到底是个什么东西,我不太清楚,但是一定极为重要。阮灵的形象几次进入我的脑海,她是苍白的,不难看,湿漉漉的,不过并没有出现坏念头,我想起她光着的脚,上面涂的红色指甲油已经斑驳,海子笑眯眯地倚着她的小腿,坏念头依旧没有出现。又写了一会,我把和海豹的合影拍下来,给李巍传了过去,然后把照片贴在书柜上。

第二天的课在上午,学生们大多清醒,中午我打开手机,发现李巍还是没有回复我的信息,这是十分罕见的情况,上次出现还是小雪得了急性肠炎,跑到医院急救,她把电话忘在了家里。我给她打去电话,响了十几声自动挂断了,我连续打了几个,都是十几声后自动挂断。我突然感到极为恐惧,跑到路边,准备打车回家,我们原先的家。这时一条微信进来:我在登机,手机未来一周都不好用,勿念。我说:去哪?小雪和你在一起吗?怎么不提前告诉我?她说,日本,临时决定的,不用担心,小雪想去日本迪斯尼和海洋馆,我给她请了假。我说,好,注意安全,到了有wifi的地方请和我联系。没有回音。

下午的海洋馆出了点意外状况,工作人员水加的太满,喂食表演的时候,几只食人鱼跳了出来,其中一只咬中一个五岁男孩儿的小腿,撕下手指那么长一条肉来。场面大乱,孩子的家长先是将食人鱼踩死,然后又和负责这一区域的经理厮打起来,救护车来时,不但拉走了男孩儿,把经理也拉走了,他的鼻子被打断了。受这个事情影响,海豚剧场的人相当寥落,目测大概不超过二十个人,稀稀拉拉分布在池子周围。晚上阮灵继续带着海子训练,鲨鱼没有来,只有她坐在木筏上,然后装作失足跌进水里,海子把她驮起来,就近放在池边。阮灵告诉它,不应该放在这么近的地方,这样观众会觉得不过瘾,应当驮着她在池子里绕一下,等她给它信号,拍它的嘴唇,它再把她推上去。效果不好,海子似乎没太理解她的意思。训练结束后,阮灵没有给他鱼吃,海子也没有多争辩,依然笑着,游入了相当于自己宿舍的池子。向外走时,我问阮灵,日本的海洋馆和我们的有区别吗?她看了我一眼说,区别很大,前年我去过一次,他们训练海豚特别严格,海豚能够钻火圈,如果你交足够的钱,孩子可以骑在海豚背上在水里兜风。我说,你能做到吗?她说,我不能。走到室外,没有一丝风,闷热异常,在分手之前,阮灵说,海子的尾巴上长了一块疮,你注意到了吗?我说,没有,是我的问题吗?是我摸了它?她说,和你没关系,几天前就长了。明天它恐怕得休息一天,你后天来吧。

夜里无法入睡,热得出奇,空调工作的声响都像热浪一样在房间里转悠。我洗了两个冷水澡,然后光着膀子坐在书房。我打开邮箱查看邮件,今天早上的一个女生给我发了两篇小说,都不好,十分做作,充满了无谓的比喻。在邮件的正文她说她听过我所有的公开课,希望考取我的硕士,未来成为作家,邮件的底部留了她的联系方式。我把邮件看了两遍,连同附件一起删掉。开始构思我的报道,开头也许是,海子七岁了,人生第一次做梦,它梦见它的驯养师阮灵比它还小,需要它的保护,它梦见每到夜晚便会长出两只脚,登上陆地,走过阮灵走过的碎石路,寻思着她走在路上会想些什么。海豚会不会做梦,也许问一下阮灵就会知道。这时手机进来一条微信,只有四个字:有个叔叔。我知道小雪半夜爬起来,从李巍那偷出手机,发完这条微信便会把记录删掉,然后偷偷放回去。我想问她是不是去了东京的海洋馆,骑没骑上海豚的背,但是我知道我即使问了,她也不会看见。我翻找了垃圾箱,找到刚才那封邮件,记下了她留的电话号码。我随便套了一件T恤衫,给春卷打了个电话,今天你当班吗?他那边有音乐声,当班,怎么个意思?我说,把我存的那瓶酒拿出来。他停了一下说,你这半年都没喝酒。我说,所以,你已经帮我喝了?他说,那没有,就是得找找。我说,找吧,我十分钟之后到。

酒吧里人不多,春卷给我倒上酒,说,约了人吗?我喝光一杯,说,没有,就我自己。他又给我倒上,说,你上次喝多了,在我这吧台上趴了一宿。我说,是,第二天落枕了。他说,你这酒不错,但是再存半年可能更好。我又喝了一大口,说,我怕丢,喝了比较踏实。他笑了笑说,有人玩飞镖,我已经躲过好几支。我才发现阮灵也在,她和那天晚上一样的装束,独自一人,一脚在前,一脚在后,已经醉了。我走过去说,要点橙汁吗?她看了我一眼说,不要。我说,带我一个好吗?她说,不带。一支飞镖出去,落在墙角。我说,一个人?她说,又要采访我?我说,没有。我看了一会说,只是想聊聊天,让你少喝点。她说,你警察吗?我怎么老能看着你?我有权保持沉默,我说的话会成为呈堂证供。在灯光里头,她看起来很好看,面颊白皙,四肢纤细,脖颈修长。我没有再说话,只是看着她把一支支飞镖丢得到处都是,然后帮她捡回来,让她再丢。她说,你问过我一个问题。我说,恩。她说,你问我,海子是我带过的第一只海豚吗?我现在回答你,不是,我带过两只海豚,海子是第三只。第一只海豚叫比特,我从五岁带到七岁,第二只叫憨憨,我从六岁带到七岁。我说,恩。她说,他们后来都死了。我说,怎么死的?她说,都是自杀。宽吻海豚在海里能活到四十岁。但是都有预兆,预兆就是尾巴上长疮。跟你说过,它们用声呐代替触觉,游泳池不是大海,在游泳池里,它们发出的声波会来回来去地弹射,让他们彻底迷失。所以你看到的海豚,基本都是瞎子,只是因为熟悉地形,所以还能游。我说,没有办法?她说,都没活过七岁。比特把自己撞死,憨憨绝食死的,死在我怀里,那时身上已经长满了疮。海子上周刚过完七岁的生日,算是比较有毅力的。我说,但是尾巴也有疮了,可是为什么它们还在微笑呢?她看了一眼,它们是宽吻海豚,就算你把它们的脑袋砍下来,他们也是笑的。我说,总会有办法的。我想了想说,我们可以把它偷出来,放回大海里去。她说,你愿意和我一起干?我说,愿意。她说,真的?那可会被判刑。我说,我认识几个律师。她笑了,说,你醉了。我说,必须得这么干。我雇辆大车装满水,把她放了之后,就去自首,你就说我挟持了你,和你没关系。她说,那罪就更大了。我说,我在哪都能写东西,也许监狱对于我来说更好,没有自由,能安心写点东西。她停了一会说,就算把它放回大海,它也会饿死,它已经不会捕食,它的归宿就在游泳池里。我走过去,从她的手里夺下飞镖说,我们可以先教它,偷偷得把它教会,然后把它放回大海,或者,肯定有别的办法。她站直了,没有摇晃,盯着我说,我比你更需要它。我说,那就想想办法。她说,你怎么对它这么上心?你不是大学教师吗?你他妈应该活得很舒服啊?我说,我就是不想让它死,就是不想让它死啊。不知为啥,我的眼泪流了出来,流到领子里,我的手里攥着酒杯和飞镖,想把它们捏碎。她伸手拍了拍我,说,换个地方吧。我说,去哪?她说,去看海子。

海豚剧场里漆黑一片,阮灵隐入暗处,点亮了灯。她从仓库里拖出竹筏,扔在池子里,然后吹响了哨子。海子不知从何处游了进来,它叫了几声,然后停在阮灵脚边。阮灵说,尾巴。海子转过头去,把尾巴伸出来,阮灵看了看,让它游到另一边去了。她小声对我说,和我想得一样,疮好了一点,不出意外的话,他还能活一年。我说,活到八岁?她说,恩,一个记录。我说,为什么?她说,因为海子喜欢我,当然比特和憨憨也很喜欢,不过海子是最喜欢我的一个。我说,最喜欢你的一个。她说,对,所以他会坚持活下去,因为这个节目,他会活着,然后一次次把我救起,即使它知道这是假的,它也会担心,担心另一只海豚搞砸。所以它会相信这个节目是真的,然后等待每天救我。我知道有点残忍,但是我想不出别的办法。我立在池边,没有说话,我看着池水里的海子,看着它的影子。它什么也看不见,它只是游来游去。我说,我能下水吗?我能抱着它游一会吗?她说,你会水吗?我说,会。相信我。她说,三分钟。我说,三分钟。她走到池边,有些趔趄,和海子说了几句话,然后冲我点了点头。

我脱光了自己,一丝不挂,跳进水里。我抓着它的胸鳍,它缓缓地向前游去。我一点点地靠近它,抱住它,它极其冰冷,但是没有躲闪。上面传来醉醺醺的哨子声,我感到自己正在变得滚烫,我奋力贴着它,不让池水分开我们。