To read this story in English, click here.

Viví en Madrid entre 2002 y 2006, y estudié allí la carrera de filosofía en la Universidad Complutense. En el verano de 2007 regresé a aquella ciudad, durante unas tres semanas, para despedirme de algunas personas y llevarme cuantos libros me cupieran de los que había acumulado en esos cuatro años: había decidido regresar a México definitivamente y no tenía intenciones de volver a España —de preferencia nunca—.

Le fui fiel a esa convicción durante poco más de una década. Pisé sólo el aeropuerto Barajas de camino a algún otro destino, pero no volví a ver las calles de Madrid hasta finales de 2018. En ese tiempo, intenté no pensar demasiado en mis años de estudiante; me alejé de la filosofía sin haberme titulado y no quise arreglar mi situación académica porque hubiese implicado volver, aunque fuera por una corta temporada, a Madrid y su ciudad universitaria, de las que no quería saber nada.

Mis recuerdos de Madrid me parecen muchas veces distorsionados o inverosímiles, como si justo en aquellos años mi capacidad de fabulación se hubiese disparado a niveles preocupantes y ahora me resultase imposible reconstruir la verdad objetiva. Para colmo, he perdido el contacto con casi todos mis amigos de aquellos años, de los que guardo un recuerdo más bien amargo.

Pero hay una historia que recuerdo mejor que otras, y que de algún modo resume mis cuatro años de vida universitaria. Cuando volví a Madrid en 2018, el vívido recuerdo de esa historia me impidió, incluso, disfrutar de la ciudad como hubiese querido.

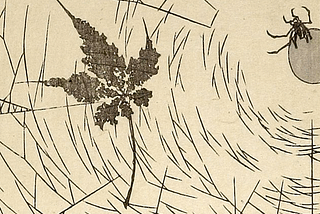

Al pasar bajo las enredaderas del Edificio Princesa, en la Glorieta de San Bernardo, me acordé de esta historia y, con ella, de una versión de mí mismo en la que no me reconozco, pero que me sigue diciendo cosas, como una frase cuyo significado, esquivo, no termina de entenderse nunca.

Viví en ese edificio durante tres de los cuatro años que estuve en Madrid, en un departamento que mi abuelo, español, me prestó a condición de que no hiciera en él ninguna fiesta y de que no perturbara a los vecinos (uno de ellos, el famoso golpista fracasado, teniente coronel Antonio Tejero).

En ese mismo departamento, en el Edificio Princesa, traicionando la confianza de mi abuelo, organicé una fiesta para celebrar el cumpleaños de C., mi novia de aquel entonces. Le propuse que se fuera de una fiesta temática y ella decidió que la quería del lejano Oeste. Diseñamos una invitación horrible en computadora, con la palabra “saloon” y una estrella de sheriff, convocando a “forajidos” y exigiendo disfraz obligatorio.

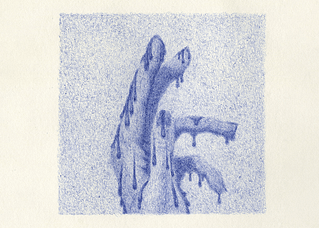

Uno de los pocos objetos que conservo de esa época y que me puede ayudar a comprender el sentido y el alcance de lo que pasó en la fiesta es mi ejemplar subrayado de El erotismo, de Georges Bataille.

C. y yo nos leíamos a Bataille en voz alta y escribíamos, para clases que no tenían nada que ver con el tema, ensayos sobre Acéphale —la revista y comunidad secreta que Bataille lideró en los años de entreguerras— o sobre Sade mon prochain de Klossowski. Venerábamos, también, un volumen, comprado en una librería de viejo, sobre el Colegio de Sociología, un grupo de estudios que Bataille, Michel Leiris y Roger Caillois, entre otros, habían organizado como tapadera para los aquelarres que montaban en el bosque de Bolonia. Pero la verdad es que, a mis veinte años, la teoría de la disipación se había adelantado a la práctica: yo era un veinteañero enamoradizo oriundo de Cuernavaca, sin mucha experiencia, y, en realidad, había asumido aquellas convicciones por la misma falta de personalidad que después me llevó a la poesía o, en tiempos más recientes, a la práctica del Kundalini: “Yo sólo quiero que me quieran”, dice un poema de Eduardo Milán que releo cada tanto. Cualquier ideología o cualquier lectura que me permitiera pertenecer a un grupo me parecía fantástica. Y Bataille y el Colegio de Sociología habían sido mi pase de entrada a un grupo de amigos que me parecía hermoso y sofisticado, y dentro del cual C. ocupaba un lugar de liderazgo.

Mi ejemplar de El erotismo perdió la camisa original de la portada, que mostraba un detalle del Éxtasis de Santa Teresa de Bernini, y exhibe en su lugar el cartoné azul cielo de esa edición de Tusquets, manoseado hasta el fastidio por un yo que ya no existe. Me da horror y una especie de vergüenza descubrir mis marcas —con pluma azul y resaltador amarillo— en los márgenes del libro. Donde Bataille escribe “La orgía no se orienta hacia la religión fasta, que extrae de la violencia fundamental un carácter majestuoso, tranquilo y conciliable con el orden profano. La eficacia de la orgía se muestra del lado de lo nefasto, lleva consigo el frenesí, el vértigo y la pérdida de la conciencia”, yo subrayé varias veces cada una de las palabras y escribí “¡Esto!”, subrayando también mi propia nota al margen como si no hubiera quedado claro que esa sección me parecía importante.

Para la fiesta de cumpleaños de temática vaquera, C. y yo hicimos dos piñatas. Una fasta y otra nefasta, que condujo al frenesí y al vértigo.

Estoy casi seguro de que ese viernes leímos en voz alta esa cita de Bataille antes de que empezaran a llegar los primeros invitados, hacia las once de la noche. A mí, acostumbrado a los horarios más santurrones de Cuernavaca, esa costumbre madrileña de empezar a beber hacia media noche me parecía fantástica: todo lo que siempre había soñado en mi adolescencia de ciudad pequeña y provinciana.

Al principio llevé un control bastante estricto de quiénes iban llegando: eran todos amigos de la facultad, disfrazados de curas tuertos, bailarinas de burlesque o cantineros malencarados; pero en algún momento me distraje y cuando quise hacer un recuento había un grupo considerable de estudiantes de Derecho a las que nadie había invitado y que no cumplían del todo la etiqueta.

Curiosamente, no recuerdo mi disfraz. En mi recuerdo (seguro que distorsionado), llevo un sombrero de fieltro que no tenía nada de vaquero y una pistola de juguete al cinto, pero puede ser que hubiera algún otro detalle. De C., en cambio, me acuerdo claramente: llevaba un vestido negro, como de encaje, un velo negro que le caía sobre los ojos, y unos guantes que llegaban casi hasta el codo. En el liguero, que mostraba todo el tiempo arremangándose el vestido, llevaba una navaja de verdad —una vieja faca de su padre que brillaba sobre su piel blanquísima—.

Durante los cuatro o cinco días previos, C. y yo habíamos hecho las dos piñatas que pensábamos romper durante la fiesta. Como una especie de guiño a nuestras lecturas batailleanas, decidimos que era una idea maravillosa llenar una de las dos con vísceras de animales. La otra tenía dulces y frutas, como cualquier piñata típica.

A lo mejor en este punto estoy mintiendo: a lo mejor fue C. la que decidió llenar de vísceras su piñata, y yo sólo acepté que así fuera. Pero ya no sé quién era yo hace diecisiete años. A lo mejor tuve un papel menos pasivo en todo. En cualquier caso, teníamos una piñata tradicional, llena de dulces, y otra en la que el papel maché se había humedecido por la sangre. Ambos sabíamos que en algún momento de la fiesta tendríamos que romperla. Era un rito de paso, un momento fundacional de nuestra comunidad secreta. Después de aquella fiesta estaríamos listos para llevar la vida disipada, de orgías y vino malo, con la que soñábamos al leer filósofos franceses.

Alguna vez escribí un cuento sobre esta misma anécdota, apenas disfrazada. Pero la ficción, curiosamente, le quitó el filo al relato. Lo que pasó en la realidad fue mucho peor y mucho menos verosímil. En el cuento sentí que tenía que atenuarlo, y al final resultó un cuento muy malo, porque fingí una distancia emocional respecto a la anécdota que en realidad no existe: todavía hoy, diecisiete años después, me tiembla un poco la mano al escribir esto.

Aquella noche, después de beber durante tres o cuatro horas, me sentí lo suficientemente borracho como para sugerirle a C. que sacara las piñatas de donde las habíamos escondido.

En el amplio balcón del departamento atamos una cuerda de donde normalmente pendía mi hamaca y de ahí colgamos la piñata. La típica, primero, con los dulces. El foco del balcón se había fundido y sólo llegaba la luz mortecina de la sala, que se perdía en la noche. Había más personas de las que era prudente y me dio miedo que, al blandir el palo, alguno saliera lastimado, así que prescindimos de la venda en los ojos y simplemente aporreamos la piñata con fuerza. Al tercer o cuarto participante, el papel maché se abrió y cayeron los dulces por el suelo. A los españoles les parecía todo muy divertido y muy autóctono, y algunos me preguntaban por la simbología de aquello. Pero yo no podía hablar. Estaba paralizado por la expectativa de lo que iba a suceder en unos momentos.

La piñata de C., la que tenía las vísceras, se rompió mucho más rápido, al segundo palo. No me voy a detener mucho en los detalles porque esta es una historia que he contado demasiadas veces, incitado en otras fiestas por amigos que la conocen, y ya no tengo ánimos para regodearme en ella (todo lo contrario: me parece una historia horrible y uno de los momentos más tristes de mi vida). Las vísceras animales cayeron con un ruido asqueroso; algunas quedaron colgando de los restos de la piñata y algún amigo sádico sacudió el mecate para que cayeran. Como no se veía mucho, las mismas personas que habían participado en la piñata previa se lanzaron al suelo a recoger los dulces. Al sentir las materias deleznables, con las manos manchadas de sangre y el olor a muerte impregnándolo todo, buscaban el haz de luz que llegaba de la sala tratando de entender qué sucedía. Cuando se daban cuenta, invariablemente, gritaban. Un tipo de un metro ochenta me dijo que éramos unos imbéciles (tenía razón) y que era peligroso y agresivo lo que habíamos hecho. Yo me empecé a sentir mareado. Todo olía a sangre.

Intenté contener la cosa. Las estudiantes de Derecho lloraban y se fueron corriendo de la fiesta, junto con otras veinte o treinta personas que no tuvieron estómago para aguantar aquello. Los que se quedaron eran amigos cercanos que también leían demasiado a Bataille o, francamente, desequilibrados que empezaron a jugar con las cabezas de pollo y los trozos de intestino que había dentro de la piñata. A pesar de que estaba borracho, hice un esfuerzo por limpiar un poco. Saqué una bolsa de basura y, arrepentido, me hinqué en las baldosas de la terraza a recoger la casquería, usando unos guantes de cocina. Le pedí a los invitados, encarecidamente y con nulo éxito, que no metieran sangre al departamento y que, si no iban a ayudar, me dejaran limpiar tranquilo la terraza. Sólo mi amiga Constanza, más sobria o más amable que el resto, me ayudó a recoger un poco. Pero la sangre de las vísceras se había metido entre las baldosas del balcón y no lograba limpiarla. Debo haber estado allí, de rodillas en la penumbra, sintiendo el viento fresco de la primavera, al menos una hora.

Cuando entré de nuevo, la fiesta había pasado a una nueva etapa. El baño estaba cerrado por dentro y se escuchaban gemidos desde el otro lado de la puerta, una pareja se besaba con espíritu caníbal en el pasillo y los solitarios bailaban como en estado de trance, ajenos a la lubricidad ambiente.

Yo sólo quería que todo acabara rápido.

Entré a la cocina para tirar la bolsa llena de vísceras y papeles sanguinolentos y vi a C. cogiendo con un invitado al que no pude reconocer, pero que llevaba sombrero. Ella estaba recargada contra la pared del fondo, tenía el vestido arremangado y su navaja estaba en el piso, junto a uno de sus pies (el otro, en una contorsión extraña, reposaba sobre la estufa). Su amante me daba la espalda y tenía el pantalón en las rodillas. Tal como lo recuerdo —pero reconozco que aquí puedo estar exagerando, porque nada tan perturbador me ha sucedido nunca desde entonces—, C. me miró y sonrió un poco, como si aquella representación me estuviera dedicada.

Ninguna lectura de Bataille me preparó para ver eso. Dejé caer la bolsa con las vísceras y salí de la cocina al borde de las lágrimas. “Me pusieron el cuerno”, pensé, olvidando toda la sofisticación de mis lecturas. Maldije la filosofía francesa y la ciudad de Madrid y quise ser viejo y tener demencia, volver a un estado de inocencia adánica u olvidar todo.

Me senté en un sillón de la sala, me robé un vaso de vino que encontré en un librero y me quedé allí pasmado el resto de la noche. La poca gente que quedaba se fue yendo hacia las 5 am. Algunos amigos, demasiado borrachos, se acurrucaron en la sala, a mi alrededor, para dormir un poco. C. y su amante se encerraron en mi cuarto y supongo que durmieron, porque no volví a verlos ni escucharlos.

Un tipo mucho mayor que todos nosotros, que tendría unos treinta y cinco años, me sacó de mi letargo preguntándome de pronto si me gustaba en heavy metal andaluz. Le dije que no, que era lo que menos me gustaba en la puta vida, pero le dio igual: puso un caset que llevaba en la chamarra de cuero y empezó a agitar el pelo largo —que disimulaba una incipiente calvicie— como si estuviera en un concierto. Con fastidio, le pregunté quién lo había invitado y me dijo que había visto el flyer de la fiesta tirado en el suelo de la facultad, y que al ver que se buscaban “forajidos” había decidido presentarse a la fiesta, y no se arrepentía: lo de la piñata con sangre había “molado mazo”. No llevaba ningún disfraz. Me explicó, sin que yo le preguntara nada, que lo buscaban por una serie de delitos en Andalucía: un par de robos a mano armada. Le pedí que se fuera de mi casa, pero sin mucha convicción, casi en un murmullo. Me dijo “una canción más y me piro, colega; menuda fiesta, chaval, estáis locos”.

A las seis de la mañana se asomó el sol en el horizonte. Yo había estado llorando y tenía los ojos hinchados. Con las primeras luces pude ver el estado de devastación y las manchas de sangre por el piso. Los restos de papel maché de la piñata, manchados de un rojo oscuro que ya era marrón, me dieron arcadas. No pude con la visión y salí a dar un paseo, dejando tras de mí una auténtica alfombra de personas semidesnudas y animales muertos.

Caminé calle abajo por la avenida San Bernardo hasta pasar el metro Noviciado y la calle del Pez. No se veía mucha gente, salvo alguno que otro borracho que volvía a casa en silencio y algún grupo de náufragos de Malasaña que rompían botellas y cantaban.

En una esquina vi el letrero luminoso de un sauna gay y decidí entrar, sin pensarlo mucho.

En los bosques de Bolonia, durante la época más turbulenta de su vida, Georges Bataille encabezó una comunidad secreta en la que se practicaban rituales de inspiración pagana; había iniciaciones y códigos y, presumiblemente, encuentros sexuales y quizás incluso sacrificios. Bataille decidió en algún punto que, para ser congruente con su propuesta filosófica, aquella comunidad tenía que decapitarlo: Acéphale era, finalmente, el nombre de la revista que les servía como órgano informativo. Pero los burgueses parisinos que participaban en la secta se asustaron con la más extravagante de las peticiones de su líder, al que dejaron la cabeza sobre los hombros. La sociedad se disolvió y algunos de los involucrados se alejaron de Bataille para dedicarse a otras empresas intelectuales. Leiris se fue al África y Caillois a la Argentina.

Al entrar al sauna me dieron una toalla y guardé mi ropa en un casillero. Recuerdo que llevaba la llave amarrada a la muñeca con una liga. Adentro había, sobre todo, hombres maduros, pero de esto me acuerdo a medias porque durante muchos años elegí olvidarlo por completo. Un árabe, que hablaba con acento, me dijo que lo acompañara a ver una película y me agarró de la mano. Agradecí el gesto cariñoso y lo seguí, sumiso. Había una pequeña sala de cine ahí adentro: tres o cuatro filas de butacas y una pantalla con escenas bastante explícitas. Nos sentamos y, sin mayor ceremonia, me pidió que se la chupara.

Me metí su verga en la boca sin pensarlo mucho. Yo estaba emocionado, claro; el corazón me latía a mil por hora, pero también estaba agotado por el desvelo y los acontecimientos de la fiesta, el festín de las vísceras, el amorío público de C. y la idea de que, muy probablemente, iba a tener que buscarme otro lugar donde vivir, pues los vecinos criptofascistas se encargarían de echarme. Era la primera vez que chupaba una verga y, con tantas cosas en la cabeza, lo más seguro es que lo estuviera haciendo fatal. Se la mamé al árabe unos minutos más y luego, pidiéndole disculpas con propiedad, como si lo hubiera pisado en la fila del súper, me puse en pie, volví a los casilleros y me vestí con prisa.

Unos hombres muy velludos que estaban a la entrada del sauna me preguntaron por qué me iba tan rápido y les dije que no me sentía muy bien. Fueron muy amables conmigo: me dijeron que tenía mala cara. Sin entrar en muchos detalles, les dije que había tenido una pésima noche, que mi casa estaba hecha un asco, que mi novia me había dejado y no sabía qué hacer con mi vida. Me quedé platicando un rato con ellos y me dijeron que me lo tomara con calma. No recuerdo ya sus palabras exactas, pero bromearon conmigo, me dijeron que era muy guapo y me hicieron reír un poco. Ahora, recordándolo con una nitidez que no me había permitido recrear nunca, me parece que les di ternura. Y hoy, por fin, me doy también ternura de mí mismo, a través de la mirada de esos dos hombres desnudos, cerca de la puerta de un sauna gay, en el Madrid de principios de siglo. La literatura tiene esos milagros: uno puede volver a una escena del pasado y observarla, de pronto, con la mirada del testigo; un testigo capaz de compasión y risa.

Antes de salir del sauna me despedí de aquellos dos osos mágicos como si los conociera de toda la vida. Les agradecí que hubieran hablado conmigo y les dije que ellos eran también muy guapos. De camino al departamento pasé a comprar detergente líquido.